山地酪農では、牛は本来の性質どおり自らの足で歩き、草を食べ、野外で昼夜通年過ごし、子を産みます。酪農家も給餌や糞尿処理から解放され、山林や耕作放棄地の草も牛が食べてくれるので、中山間地域の荒廃をくいとめるのにも、一役買っています。

草食動物である牛にとって

「放牧」はもっとも自然な酪農形態

放牧とは、文字どおり牛を牧草地に放し、自然に近い状態で飼養する技術です。広い草地でのびのびと草を食べる牛たちの姿は、アニメ「アルプスの少女ハイジ」のよう。草食動物である牛の本来の性質に合った、酪農の形です。

ところが、今の日本の酪農はそのようなスタイルで行われてはいません。牛たちはたくさんの乳量を出すよう、せまい畜舎につながれ、本来人間が食べるはずの高栄養の濃厚な穀物飼料で飼育されています。

畜舎飼いされている牛と、山地酪農で飼われている牛

| 今の日本の一般的な酪農 | 山地酪農 | |

| 牛の生活スタイル | 畜舎 | 放牧 |

| 牛一頭あたりの空間 | 一畳半くらいが一般的 | 1ha (100m x 100m)に2頭 |

| 牛の餌 | 飼料会社から購入する穀物飼料 | 夏場は、ノシバほか、山や遊休農地の生草。冬場は、夏の間に収穫した干草 |

| 餌代 | かかる | ほぼ無料(青草のシーズン:春〜秋) |

| 何年ぐらい生きるか | 平均4〜5年で屠畜される | およそ10年 (19年生きた牛も見たことがあります) |

| 牛の様子 | 畜舎飼いのストレスあり。運動不足 | 山でのびのび暮らし、穏やか。病気にもかかりにくい。 |

| 乳量 | 一日あたり30〜50リットル。高泌乳牛といわれる牛は70リットル以上も | 一日あたり8〜10リットル程度 |

| 搾乳した牛乳 | 乳業会社が買い取る。乳脂肪分3.5未満では、半値になってしまう | 消費者に直接購入してもらったり、乳製品に加工して産直する割合が多い |

牛も人も幸せに

牛を山で「放牧」する。それが「山地酪農」。牛は、本来の性質どおりに自らの足で歩き、草を食み、野外で暮らします。子を産み、乳が張れば、自分の足で搾乳舎までおりてきます。

山地酪農は、牛が牛らしく、幸せに生きるあり方ですが、じつは酪農家をも幸せにしてくれます。なぜなら、牛が放牧地で草を食み、排泄してくれるので、酪農でもっとも重労働とされる給餌や糞尿処理から解放されるからです。Happy Mountain では、夏の生草に関しては飼料代はゼロ。冬の干草は、今のところ信州大学から購入していますが、いずれは自分のところで夏のうちに作りたいと思っています。

山地酪農が日本では

ほとんど行われていないわけ

山地酪農は、スイスやニュージーランドなど、酪農がさかんな国ではあたりまえにおこなわれています。山を背景に牛がのんびりと草を食む風景が、観光資源ともなっています。

日本でも、乳業が入って来た戦後すぐの頃には、山地酪農が行われていたところもありました。

ところが、1980年代、乳業会社は、高脂肪の牛乳に付加価値をつけるために、酪農家から買い取る生乳について「乳脂肪分3.5%以上」という自主基準をもうけ、基準に満たない生乳は、安く買い叩かれるようになりました。ところが、放牧をしている牛の乳脂肪分は、季節によって変化します。青草を食べる夏には、乳脂肪の少ない、さっぱりとした味になるのです。それは自然なことのですが「乳脂肪分3.5%以上」を一年中キープするのに、畜舎で高栄養飼料を与えて飼育する以外、選択肢はなくなり、当初は山地酪農をしていたところでも、畜舎飼いに切り替えざるを得ませんでした。

このような乳業のあり方に疑問を呈し、山地酪農にあえて取り組んだのが、岩手県の中洞牧場です。乳脂肪分にこだわらない生乳を、直接消費者に販売するために、独自のプラントをつくり、牛乳だけでなくアイスクリームやヨーグルトなどの加工製品もつくっています。

中洞牧場のオリジナル乳製品(中洞牧場Webサイトより)

大学時代に中洞牧場に出会い「これこそが求めていた酪農だ!」と感じた僕は、卒業後ここに就職。4年間の修業ののち、独立して今に至っています。

山地酪農の経済性

牛にとっても人にとっても、すばらしい山地酪農ですが、経済性がいいとは決して言えません。Happy Mountain では、山地の厳しい環境にも強く、乳牛として一般的なホルスタインより脂肪分の高い乳を出すジャージー牛を飼っていますが、その一頭あたりの搾乳量は少なめです。また、餌代がかからないとはいえ、多くの牛を集約的に飼う畜舎飼いとくらべると、山地酪農ではそこまでの頭数を飼うことかできないので、総搾乳量も畜舎飼いほど多くはなりません。

山地酪農でやっていこうとすると、この乳量の少なさを、牛乳の価格に反映せざるを得ません。スーパーに行けば、1リットル200円前後で乳脂肪分3.5%以上の牛乳が買えます。低脂肪乳なら、さらに価格は低くなります。しかし、その同じ価格設定では、山地酪農はなりたちません。

山地酪農で幸せに生きる牛たちの牛乳。生草を食べ、たくさん運動する夏にはさらっとした、干草を食べ、寒さに備えて肥える冬はコクのある、季節によって味わいの違う牛乳。この特別な、幸せな牛がつくってくれる牛乳を「高くても飲みたい」と思ってくださる人に支えていただくしかないのです。世間一般の経済原理とは、相容れないことです。

Happy Mountain に遊びにきて、幸せに生きる牛たちと出会い、Happy Mountain のあり方に共感していただいた方に、これまであたりまえに思っていた牛乳とはちがう「特別な」牛乳を、好きになっていただけることを願っています。

中山間地域の

あらたな土地利用として

山地酪農は、牛と人との本来のあり方を取り戻す素晴らしい方法ですが、それだけではありません。高齢化と人口減少が進行していく山村や林業の閉塞状況に風穴をあけることにもつながります。

長い年月をかけて木を育てる人工林では、下草刈りが必要ですが、その人手をかけられずに荒廃しています。山村には耕作放棄地が増えていますが、その維持管理のためには絶えず草刈りをしなければなりません。山地酪農の導入で、このような「草問題」が、牛たちの「舌草刈り」で解決します。

かつては、人工林と農村との間には、薪炭や果樹、落ち葉の堆肥利用などのために広葉樹を中心とした里山があり、人と野生動物の緩衝地帯ともなっていました。エネルギー革命や化学肥料の普及で里山が使われなくなり、人工林に置き換わっていった地域では、シカ、イノシシ、サル野生動物の獣害被害が深刻です。生産林エリアと山村集落との間で山地酪農をすることは、山と里との間に緩衝地帯を取り戻すことにもつながります。

日本の山地酪農における土地利用:信州大学農学部 内川義行先生(農村計画学)

山地酪農を志す僕が移住して

地域に起きたこと

かつては10軒以上もの酪農家があった根羽村に、現在残っている酪農家はたった1軒。そこにも後継者はいなく、村の施設「ネバーランド」にせっかく作った牛乳のプラントも今後どうなっていくのか、存続を危ぶまれる機的な状況で、山地酪農を実践しようとする僕は移住しました。

新聞にも取り上げていただきました(信濃毎日新聞 2017年12月21日)

はじめのうちこそ、地域に縁もゆかりもなく、ぽっと入ってきた僕は「何をするんだろう?」といぶかしい者に見えていたようですが、放牧地がまだできていないために、地域の耕作放棄地を移動しながら草を食む牛たちを見て、やがて近所の人たちは「かわいいね」と声をかけてくれるようになりました。今では牛たちや僕が来たことを、とても喜んでくださっています。毎日のように地域のおばあちゃんに夕飯を食べさせてもらっています。ほんとによくしていただいて、僕も牛たちも、幸せです。

ごはんをごちそうになっているおばあちゃんのお手伝い

牛も、酪農家も、地域の山も、耕作放棄地も、そして地域の人たちも・・・みんなが笑顔になれるこの山地酪農には、乳業会社が求めてきた「経済性」ではけっして測れない「幸せ」をもたらす力があることを、日々実感しています。

多面的な価値の可能性

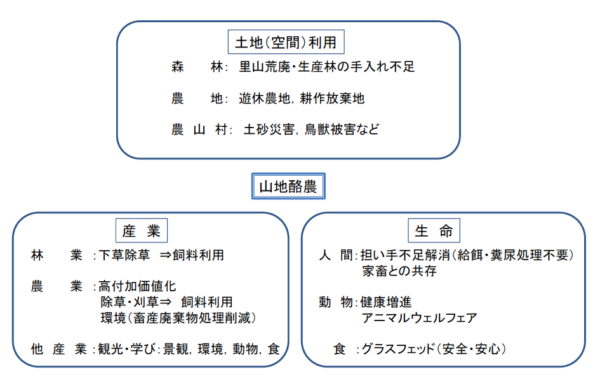

今までお話してきたように、山地酪農には乳業や酪農のひとつの形態ということを超え、経済動物と乳製品というだけでない幸せのタネが、たくさんつまっています。僕が熊本から根羽村に来るご縁をくださった信州大学農学部 農村計画学研究室の内川義行先生は、山地酪農を中山間地に導入する意義を次のように整理して、まとめてくださいましたので、ご紹介して、山地酪農の説明をおわりにさせていただきます。

山地酪農の多面的な意義:信州大学農学部 内川義行先生(農村計画学)